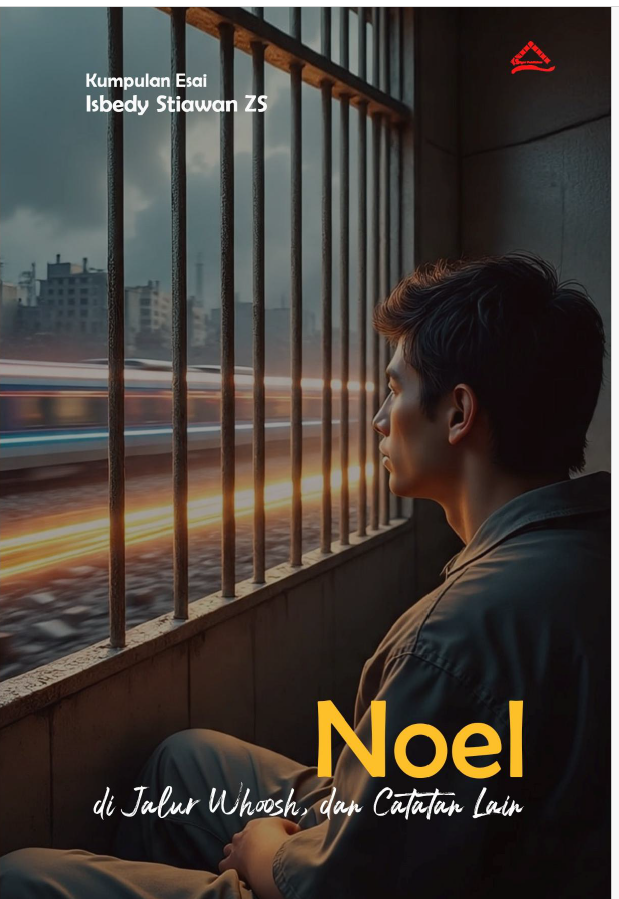

“Buku berjudul Noel di Jalur Whoosh, Kumpulan Esai karya Isbedy Stiawan ZS ini bukan sekadar catatan harian seorang sastrawan. Ia adalah sebuah dokumen sosial.”

TanjungKarangNews.Com- Sastra tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia adalah anak kandung dari kegelisahan zamannya. Dalam kumpulan esai terbarunya, Noel di Jalur Whoosh dan Catatan Lain (2026), Isbedy Stiawan ZS—yang selama ini kita kenal sebagai “Paus Sastra Lampung”—menanggalkan sejenak jubah penyairnya untuk mengenakan kacamata jurnalisme sastrawi yang tajam.

Dalam buku ini Isbedy memosisikan dirinya bukan hanya sebagai penulis, melainkan sebagai saksi bisu yang gelisah, berdiri di pinggir rel kemajuan bernama Whoosh sambil mencatat detak jantung rakyat yang kian kencang karena tekanan hidup.

Buku ini dibuka dengan esai provokatif berjudul “Agustus dan Fenomena Perlawanan”. Isbedy menyoroti sebuah anomali visual pada perayaan kemerdekaan: betapa “Sang Saka Merah Putih” kini harus bersanding dengan bendera fiksi One Piece di tangan rakyat.

Bagi dia, ini bukan sekadar tren budaya pop Jepang, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ketajaman Isbedy dalam melihat simbol budaya populer yang berubah menjadi alat “politik massa” menunjukkan bahwa ia sangat peka terhadap perubahan psikologi publik. Rakyat, dalam amatan Isbedy, sedang mencari pahlawan baru—meski hanya fiksi—karena merasa dikhianati oleh realitas politik yang ada.

Kegelisahan Isbedy mencapai puncaknya dalam esai yang paling berani, “Noel ke Titik Nol”. Di sini, ia membedah tragedi moral seorang aktivis, Immanuel Ebenezer (Noel), yang karir politiknya berakhir di rompi oranye KPK. Isbedy secara tajam mengkritik fenomena aktivis yang “menclok” di dahan kekuasaan namun berakhir tragis. Ia menggunakan gaya narasi yang kontras secara dramatis: membandingkan kegarangan Noel saat berdebat di televisi dengan kerapuhannya saat tertunduk di gedung KPK. Bagi Isbedy, kasus Noel bukan sekadar masalah hukum, melainkan teguran keras bagi para intelektual dan aktivis agar tidak terjebak dalam kemunafikan.

Ia mempertanyakan: apakah kekuasaan memang sedemikian korosif sehingga mampu menghancurkan idealisme yang dibangun berpuluh tahun?

Namun demikian, Isbedy tidak hanya terpaku pada gemerlap dan kebusukan elit. Keberpihakannya pada rakyat kecil tetap menjadi napas utama karyanya. Melalui narasi tentang pengemudi Ojol dan nasib Guru hononorer, Isbedy menghadirkan tokoh seperti “Kurnia” atau “Afan” untuk menggambarkan perjuangan hidup di jalanan yang keras. Di sana, ia menulis dengan satire yang perih bahwa di negeri ini “hanya kentut yang gratis”. Isbedy berhasil menyentuh sisi kemanusiaan pembaca, mengubah angka-angka statistik kemiskinan yang dingin menjadi cerita “daging dan darah” yang berdenyut. Ia mengingatkan kita bahwa di balik aspal jalan tol yang mulus, ada keringat pengemudi ojek yang tarifnya terus dipangkas algoritma.

Lebih jauh, Isbedy mengajak kita merenung melalui metafora “Whoosh”—kereta cepat yang menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia. Dalam pandangannya, kemajuan fisik seperti infrastruktur sering kali melaju terlalu cepat, meninggalkan kemajuan mental dan kesejahteraan sosial di belakang. Ada ironi yang ditangkap Isbedy: sementara kereta melaju tanpa suara (wush wush), suara rakyat justru kian nyaring mengeluh soal harga kebutuhan pokok, judi online (judol), hingga jeratan pinjol yang menghancurkan struktur keluarga di perdesaan.

Isbedy juga menyentuh persoalan eksistensi literasi dalam esai-esainya. Di tengah gempuran media digital yang kian “megap-megap” dan algoritma yang lebih mengutamakan sensasi daripada substansi, buku ini adalah upaya Isbedy untuk menjaga “api” menulis tetap menyala. Ia tidak mau menyerah pada arus informasi yang dangkal. Baginya, menulis catatan mingguan adalah cara merawat kewarasan di tengah dunia yang kian gaduh oleh hoaks dan pencitraan politik.

Secara keseluruhan, Noel di Jalur Whoosh bukan sekadar catatan harian seorang sastrawan. Ia adalah sebuah dokumen sosial. Buku ini menjadi pengingat yang penting bahwa di balik megahnya proyek mercusuar atau gemerlap kekuasaan, selalu ada jiwa-jiwa rakyat yang sedang merintih dan merindukan keadilan. Isbedy telah menjalankan tugasnya sebagai sastrawan dengan baik: ia menjadi penyambung lidah bagi mereka yang suaranya tenggelam oleh deru mesin kemajuan.

Membaca karya ini membuat kita sadar bahwa Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Antara kecepatan (Whoosh) dan ketepatan nurani. Isbedy Stiawan ZS, melalui esai-esai yang tajam dan empatik ini, mengajak kita untuk sejenak turun dari kereta yang melaju cepat itu, untuk sekadar menengok ke jendela dan melihat bahwa masih banyak saudara kita yang tertinggal di peron kemiskinan. Sebuah buku yang wajib dibaca oleh siapa saja yang masih peduli pada martabat kemanusiaan di negeri ini.(*)