Oleh Fitri Angraini & Isbedy Stiawan ZS

Tulisan ini merupakan pengantar untuk buku puisi “Segitiga tentang Kota, Pantai, dan Ingatan” karya Pelajar SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro, Lampung. Namun telah disesuaikan untuk media.(Redaksi)

——————————————-

Mengajak anak-anak yang masih di bangku sekolah menengah pertama (SMP) untuk menulis puisi, barangkali di benaknya adalah semacam catatan harian (diary). Pendapat itu tidak bisa langsung ditolak — dibantah — karena dunia sastra, dalam hal ini puisi, masih hal baru. Boleh jadi asing. Meski mereka sudah terbiasa membaca prosa — khususnya karya novel dan cerita pendek — seperti karya-karya Tere Liye, Andrea Hirata, maupun Asma Nadia. Tetapi untuk puisi, mungkin sebatas nama Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Hartojo Andangdjaja, dan Taufiq Ismail.

Cara menulis puisi, mungkin baru dikenalkan para guru sebatas bahwa puisi meliputi pencitraan, simbol, dan kata puitis. Tetapi, mengolah ide menjadi karya sungguh sesuatu yang “mewah”. Mereka, para pelajar itu, melihat puisi seperti catatan kecil di buku harian. Serupa karangan yang dirasakan lalu ditulis secara terang dan “jujur”. Padahal karya puisi memiliki imajinasi, pandangan tentang sesuatu yang diamati, didengar, maupun dirasa. Sehingga puisi yang sudah ditulisnya tetap menyimpan tafsir lain.

Para pelajar belum memiliki kekuatan kata, yang disebut diksi. Mereka belum pandai “menjahit” kata dari olahan ide ke dalam karya puisi. Saat memindahkan ide ke dalam puisi, di sana membutuhkan imajinasi penulis. Sehingga puisi yang diciptakan bukan lagi sekadar rangkaian kata yang kaku. Tidak menggerakkan pembaca untuk memasuki tubuh puisi tersebut.Pengalaman memberikan pembelajaran menulis puisi (workshop puisi) yang diikuti seratusan pelajar kelas 7 hingga 9 SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro, apa yang saya katakan di atas terjawab semuanya. Penulisan puisi masih benar-benar baru bagi mereka.

Saya memaklumi. Pembelajaran sastra masih “diselip” ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu pun pelajaran sastra sangat sedikit persentasenya dibanding dengan Bahasa Indonesia. Dengan demikian, “pengenalan” pada karya sastra hanya sebatas angkatan dan nama-nama sastrawan. Bukan membaca dan membedah karya sastra, seperti novel, cerita pendek, novela, maupun puisi.

Sebelum praktik menulis puisi, peserta workshop dikenalkan apa itu puisi. Menjelaskan posisi puisi dan prosa di dalam kesastraan. Lalu menerangkan pendapat tokoh sastra tentang puisi maupun prosa. Seperti puisi menyampaikan sebanyak mungkin dengan kata-kata yang sedikit mungkin. (Ralph Waldo Emerson, penyair-esais, dan filsafat Amerika Serikat, 1803-1882). Termasuk tubuh puisi yang terdiri dari bahasa, simbol, dan bunyi. Sedangkan karya puisi harus memiliki judul, pembuka, isi, dan penutup.

Menjahit di Rumah (Tangga) Kata

Pada sesi praktik menulis puisi, saya mengajak peserta membayangkan berada di pantai. Sebagai locus. Para peserta diminta fokus pada pantai. Apa yang ada di pantai, baik hasil amatan, lihatan, perasaan, juga bayangan (membayang), juga yamg didengar (pendengaran).

Setiap pelajar menyumbangkan 2 kata (dasar). Misal, perahu, ombak, muara, dan seterusnya. Jika mendapatkan padanan yang sudah ada, harus diganti dengan kata yang lain. Akhirnya diperoleh sekitar 80-an kata. Kata sebanyak itu hasil sumbangan para peserta, kita namakan pilihan kata. Atau diksi.

Diksi hasil pengumpulan itu dijadikan modal untuk menulis puisi tentang (berada di) pantai. Tema riang atau rindu. Mereka boleh menambah kata, misal kau, aku, kita, dan, yang, tapi, namun, maupun tetapi/namun, walau/meski.

Kemudian tugas mereka adalah menjahit dari diksi yang sudah tersedia hasil sumbangan dari rumah tangga kata di pantai. Hasilnya mencengangkan! Dari seratusan peserta workshop, 7 peserta ternyata menghasilkan puisi yang mengejutkan kami.

Padahal, mereka mengaku sebelumnya belum pernah menulis puisi, kecuali semacam catatan (harian); dengan (menggunakan) kata yang sesungguhnya sudah dianggap basi dalam kacamata perpuisian modern.

Sebagai contoh puisi yang mendekati baik, salah satunya ini:

Pantai

Ombak pasang mengelus pantai berpasir

Menghilangkan harapan yang pernah terukir

Deru gelombang tanpa angin

Seperti harapan sebatas ingin

Dua mata tak lagi bertemu

Bak pasir dan laut tak akan menyatu

Mungkin deruku tak lagi menenangkanmu

Tapi seperti angin terus berlalu

Tetap hidup walau tak jadi satu

Puisi karya Zaqumi Dwi Rizqy Ramadhan tersebut, salah satu dari beberapa karya peserta yang kami sebut bagus. Pada baris ketiga dan keempat, Zaqumi menulis: “Deru gelombang tanpa angin/Seperti harapan sebatas ingin” pemilihan kata (diksi) yang kuat.

Zaqumi menutup puisinya itu dengan mengejutkan sekali. Ia masih duduk di kelas 9, sudah memiliki pikiran seperti di dalam puisinya itu.

Kata Zaqumi, “Dua mata tak lagi bertemu /Bak pasir dan laut tak akan menyatu/Mungkin deruku tak lagi menenangkanmu/Tapi seperti angin terus berlalu/Tetap hidup walau tak jadi satu.”

Puisi bertema pantai, dapat kita simak juga pada karya Dzafirah Adelia Putri Isbedy. Berikut ini lengkapnya:

Senja dan Bayangmu

Ombak di senja ini

angin Selatan melambai

matahari mulai panik

terdiam di bibir pantai

Langit jingga, lembut warnai lautan

angin mengusir sisa panas

menyisakan sejuk

pelan menyelimuti

Di tepi pantai aku sendiri

menatap senja ini, perlahan

ditelan oleh kenangan

Wajahmu kian menghantui

dalam debur ombak

kukenang dirimu. dalam setiap

langkah, lirih kubisik namamu

Biarkan angin kembali mengantar rindu

pada senja dan bayangmu

Puisi Dzafirah di atas, ia adalah pembaca puisi terbaik di SMP MuAD karena beberapa kali memenangkan lomba baca puisi di berbagai event tingkat Provinsi Lampung, satu dari puisi karya tujuh pelajar SMP MuAD yang juga menjadi peserta workshop menulis puisi.

Bagi Dzafirah, pantai bukan sekadar objek wisata. Artinya pantai atau laut bukan cuma tujuan untuk bersenang, berlibur, atau pakansi bersama keluarga. Tetapi, melalui puisi yang sudah melewati revisi ini, pantai memiliki kenangan lain.

Kemudian ia ceritakan seakan sebagai peristiwa baru. Siapa bayangmu yang menghantui dan menghampiri, tidak ia jelaskan. Karena memang penulis tak “wajib” menerangkan ke-tokoh-an yang di waktu senja itu datang untuk menemaninya.

Ya, yang pasti “seperti tubuh membentang/sebagai ingatan/pernah jumpa di sini/di waktu yang sama”. Artinya, bayang yang hadir di kala senja, adalah “sosok” yang pernah membersamainya. Sosok tersebut bisa siapa saja, bahkan dirinya sendiri. Sebab, pada baris lain ia menulis, “Di tepi pantai aku sendiri/menatap senja ini, perlahan/ditelan oleh kenangan” yang memungkin ia datang sendiri ke pantai itu. Di waktu senja.

Saya juga terkesima, saat membaca puisi peserta workshop lantaran ada kejutan pula di akhir puisi tersebut. Puisi itu tanpa judul, di baris terakhir ia menulis: “oh ibu, kapan kita bisa bertemu?”. Saya juga lupa menanyai namanya. (Semoga yang bersangkutan tidak kecewa karena tak saya sebut dalam catatan ini)

Puisi tersebut singkat, cuma 1 bait dan terdiri empat baris. Tetapi apa yang hendak disampaikan penulis begitu luas. Juga maknanya dalam sekali. Ia bicara soal ibu, yang tiba-tiba hadir, barangkali dalam kenangan atau ingatan ketika si aku berada di pantai. Ibu yang sangat ia rindu. Ibu yang mungkin sudah lama tidak bersua.

Dari 100-an peserta Pelatihan Menulis Sastra, sekitar 30 karya pelajar disortir menjadi karya yang baik. Kemudian kami — saya, Fitri Angraini, dan Sari Yunis guru pembimbing — mengkurasi lagi hingga mendapatkan 7 puisi dari karya 7 pelajar SMP MuAD, dan dipanggil ke depan untuk membacakan karyanya. Sayangnya, si penulis tidak mengirimkan puisi tersebut untuk antologi buku ini.

Berikut ini puisi tanpa judul itu dan saya lupa namanya:

Tubuh terantuk batu

Air pantai serasa membeku

Malah membuat aku rindu

Oh ibu kapan kita bisa bertemu?

Puisi yang menggunakan “u” di akhir baris ini, sungguh enak dibaca, dan terasa kalau itu sudah diperhitungkan matang. Diksi seperti “air pantai serasa membeku”, “terantuk batu” lalu dilanjutkan “membuat aku rindu” mengalir logis; tak dibuat-buat.

Dan, pada kalimat penutup, di sanalah penulis memberi kejutan yang tak dipikirkan oleh pembaca. Puisi yang, menurut saya, berhasil.

Tentang puisi tanpa judul, dalam puisi mutakhir, sesuatu yang tak perlu dipersoalkan lagi. Walaupun teori dalam karya tulis dikatakan bahwa judul adalah pintu masuk kepada karya, atau judul adalah pondasi utama bagi penulis untuk selanjutnya mengurai pikiran dan perasaan.

Hasilnya: Sebuah Antologi Puisi

Dari kerja pelatihan menulis puisi — sering disebut workshop atau bengkel penulisan puisi — pihak sekolah, yakni SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro memberi tugas para siswa untuk menulis puisi, selain tema pantai. Mereka boleh menulis puisi bertema kota, sosial, politik, juga kritik. Terbuka juga untuk menggarap tema kesendirian maupun pengalaman masing-masing.

Tema-tema di luar “pantai dan laut”, ternyata juga banyak sekali yang menarik. Saya menikmati setiap untaian kata, diksi, imajinasi, serta pencitraan para pelajar tersebut di dalam puisi-puisinya. Ada yang membicarakan ihwal “pengalaman di luar pondok suatu malam”, yang saya pikir: puisi ini absurd.

Betapa tidak? Dalam “petualangan” di luar pondok itu, ketika ia ingin mencari makan pada sepertiga malam, ia malah berjumpa sosok yang mencukur rambutnya! Soal cukur mencukur rambut, hal yang biasa di dalam menuntut pendidikan. Biasanya di tingkat SMP dan SMA. Pengalaman bagi “siswa bandel” sehingga abai dengan rambutnya, bakal terkena “razia”. Seperti juga merawat kuku, kebiasaan malas, dan serupa itu. Cerita ini dapat dibaca pada puisi “Malam di Luar Asrama” karya Habib Ali Ibrahim (kelas 9, Al Fattah).

Membaca puisi karya Habib itu, memantik saya harus tersenyum (tertawa kecil). Puisi “Malam di Luar Angkasa” seperti merayu saya untuk membaca ulang. Ada kejujuran di sana. Ada keterusterangan dalam puisi itu. Ada keinginan untuk mengatakan sesuatu apa adanya. Meski, boleh jadi, puisi itu merupakan pengalaman empiris yang personal (pribadi). Di dalam puisi, penulis dibenarkan bicara apa saja, kejujuran, walau tetap mempertimbangkan “adab”. Yaitu sopan santun, tidak menyinggung SARA dan pornografi.

Sah saja. Bahkan ketika penulis bicara seorang pendakwah, menulis tentang negara di ujung tanduk, negeri yang rusak, ataupun tentang segitiga pertiwi. Juga mengungkapkan kekagumannya pada ibu dan ayah, kekerabatan di dalam keluarga, dan lain-lain.

Sebetulnya saya menunggu ada puisi yang mengungkapkan peran guru yang begitu besar bagi mereka. Sebagai penghormatan dan apresiasi seorang pelajar kepada guru. Atau meneroka lingkungan di sekolah maupun di dalam kelas, serta sehari-hari di pondok. Kalaupun itu ada, barangkali hanya minoritas. Sedikit digarap mereka.

Selebihnya, ini yang mendominasi kumpulan puisi ini, tentang atau berada di pantai dengan pesona dan segala yang menjanjikan untuk ditulis. Lalu ihwal kota; ada yang langsung menyebut nama; Jogjakarta, Metro, atau Kalianda. Sedangkan lainnya, sebagai percikan saja; semisal bicara taman (kota) atau taman hiburan.

Tema-tema lain, bersifat personal dan keluarga. Pujian dan penghormatan kepada orang tua – ayah ibu, atau gunakan sebutan ayah bunda – yang begitu spesial, namun belum ada kejutan berarti.

Dalam kurasi akhir sebelum dimasukkan ke kumpulan, saya harus “tegas” memilih. Jadi ada sekitar 4 puisi dari 4 penulis, harus tak saya loloskan. Puisi-puisi yang tidak lolos itu, menurut saya hanya rangkaian kalimat namun tidak bernyawa. Puisi hadir, tapi bisu.

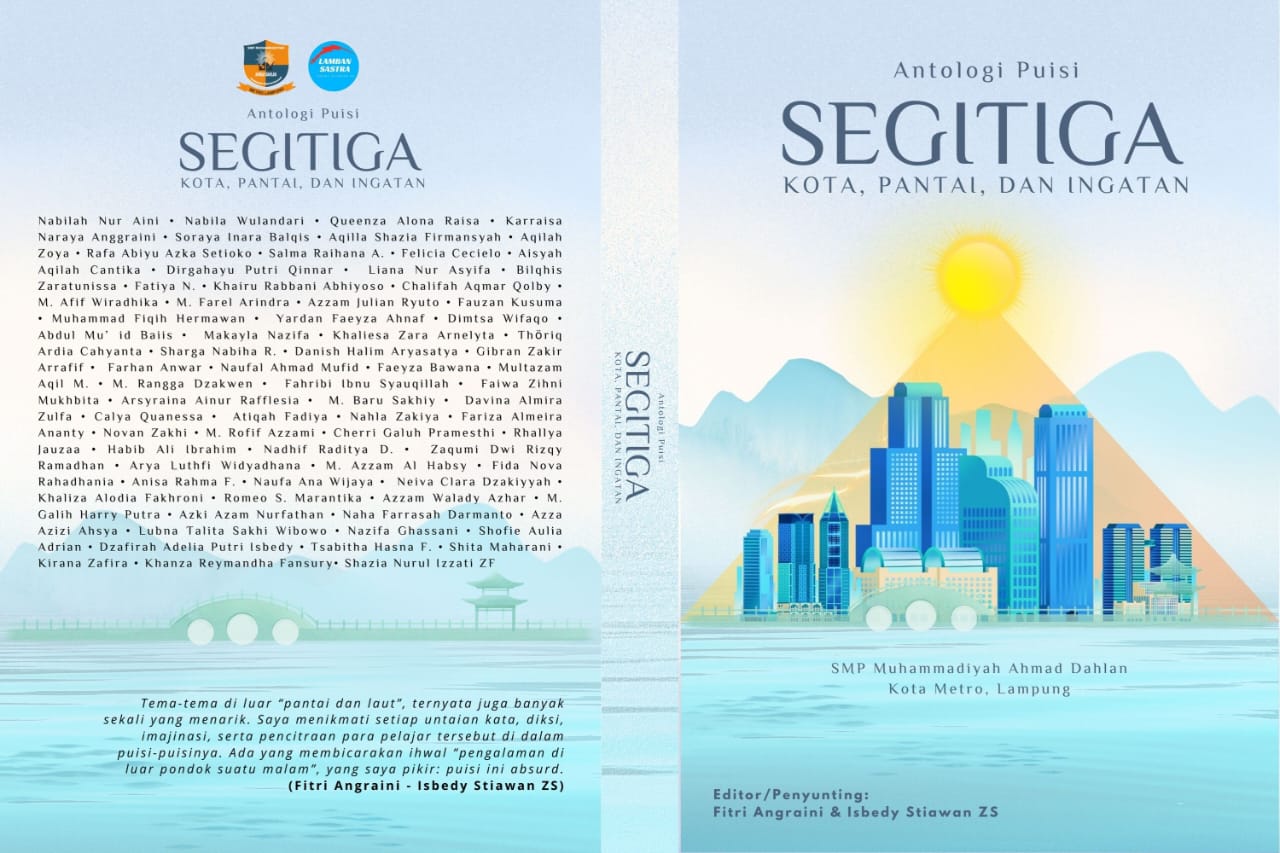

Antologi puisi ini diberi judul Segitiga Kota, Pantai, dan Ingatan. Mereka tidak melulu bertumpu pada potret pantai berikut laut dan apa yang ada di sana. Akan tetapi mereka juga menelisik soal kota, seperti berbicara Kota Yogyakarta di antaranya. Lalu peristiwa-peristiwa kecil di dalam rumah (tangga; keluarga) yang sejatinya bukan sekadar persoalan kecil lalu segera dilupakan. Lalu soal waktu, kesendirian, kasih sayang, juga cinta.

Setiap peristiwa – kejadian – akan melahirkan kenangan. Dan, suatu kenangan akan selalu muncul (oleh atau dari) ingatan. Puisi memang sebagian dari mengungkapkan ingatan, sehingga menjadi peristiwa baru dan lain. Ini pula yang pernah dinyatakan penyair penerima Nobel, Octavio Paz, sebagai cara untuk menciptakan “yang lain” sebagai “peristiwa baru” atau “tindakan yang hidup”.

Maka puisi-puisi dalam buku ini, mengajak pembaca untuk terbuka pada ingatan, kenangan, baik pada peristiwa lalu, saat ini, atau membangun kenangan bagi waktu mendatang.

Di buku ini juga, mereka yang belia dan masih menempuh pendidikan SMP telah “berterus terang” menulis mengenai dirinya, bahkan negerinya. Sebuah segitiga, yang bukan sekadar sebagai alat penggaris (ukur). Selanjutnya bisa nikmati sebanyak 85 puisi dari 74 penulis, di mana mereka masih duduk di bangku kelas 7, 8, dan 9 SMP (Sekolah Menengah Pertama, ed.) Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro.

Karena segitiga juga berfungsi dalam pemrosesan sinyal dan rekayasa sistem komunikasi sebagai representasi sinyal ideal… (Wikipedia, diterjemahkan oleh Google, editor). Fungsi segitiga juga dapat berupa alat musik untuk mengatur tempo dan memberi aksen nyaring (seperti orkestra Betawi), juga berfungsi sebagai (alat) matematis/grafis untuk menggambar bentuk segitiga.

Demikian pengantar dari editor dan penyunting antologi puisi siswa SMP MuAD Metro. Lewat “segitiga” dapat dimaknai sebagai pemrosesan dan rekayasa sistem komunikasi guna merepresentasi sinyal kognitif pelajar yang ideal. Manusia tak melulu soal intelligence quotient (IQ) melainkan perlu diimbangi emotional quotient (EQ). Melalui kesenian, satu dari banyak hal, menyeimbangkan IQ seseorang. Terima kasih, salam.

Lampung, Desember 2025

_____

- Fitri Angraini, S.S., Pd. menulis sastra, pegiat literasi, dan dosen. Karyanya terpublikasi di media massa, buku antologi, dan menjadi editor buku.

- Isbedy Stiawan ZS adalah sastrawan Indonesia asal Lampung. Lebih 40 buku puisi dan cerpen tunggal telah diterbitkan, juga puluhan antologi bersama. Karya-karyanya kerap memenangkan lomba.